筆者 平林千奈満さん

プロフィール:

長崎市生まれ。長崎市内の小学校教諭。長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA)客員研究員。長崎大学教育学部卒業、長崎大学大学院教育学研究科修了(専門職修士)。ナガサキ・ユース代表団第11期生・第12期生。現在、ナガサキ・ユース代表団OGとして、また被爆3世として平和の研究と活動に取り組んでいる。

1 地球市民の定義

「地球市民」(Global Citizenship)という言葉は、核軍拡競争や環境問題の深刻化を受け、1970年代から地球規模の視点から行動する主体として登場した[1] 。その後は、国連関係機関や国際NGOをはじめ、世界各地の市民社会でも広く使われている。

地球市民の文言上の定義は様々だが、ここでは代表的な3つの機関の定義を取り上げ、「地球市民」とは何かについて説明する。1942年にイギリスで創設された国際NGOオックスファム(Oxfam)は地球市民を、「世界全体を意識し、自分の役割を理解している人。地球市民として、積極的に地域社会に関わり、他の人々と協力して、地球をより平和で持続可能かつ公正な場所にするために取り組む」人々(筆者訳)と定義している[2] 。

国連アカデミック・インパクトは、「地球市民とは、世界規模で社会的、政治的、環境的、経済的な行動を取る、広い視野を持った個人やコミュニティを指す総称。地球市民は、閉鎖的な社会から外に出ない個々の行動者ではなく、複数の多様な地域あるいは地域を越えたネットワークの一員であるという認識に基づいて行動する。持続可能な開発において地球市民を育成することで、個人は自分の社会的責任を認識し、自己の社会だけでなく、すべての社会の利益のために行動することが期待される」(同)と定義している [3]。

また、ユネスコ(UNESCO、国連教育科学文化機関)は、「地球市民という概念は、私たちが一つの国だけでなく、広いグローバルコミュニティと繋がっているという考えに基づく。したがって、私たちがグローバルコミュニティに積極的に貢献することで、地域、国家、地元レベルでの変化をもたらすことができる。(中略)重要なのは、日々の考え方と行動である。地球市民は、世界の仕組みを理解し、人々の違いを尊重し、どの国でも解決できない大きな課題に対して他者と協力して解決を見出そうとする」(同)と定義している[4] 。

いずれの定義においても、「世界規模の課題」「地域社会との関わり」「積極的な行動」「他者との協力」が共通している。したがって、地球市民とは何かとの問いに短く答えるとすると、「世界規模の課題に対して、地域社会をはじめ様々なコミュニティにおいて、他者と協力して積極的に行動し、よりよい世界を目指す人やコミュニティ」といって差し支えないだろう。

2 国連と地球市民教育

こうした地球市民の育成は、国際的に教育現場において進められている。2012年9月には当時のパン・ギムン国連事務総長が、「グローバル教育第一イニシアティブ」(Global Education First Initiative =GEFI) を発表した[5] 。GEFIでは、3つの優先分野として、すべての子どもの就学(put every children in schools)、学習の質の改善(improve the quality of learning)、地球市民性の育成(foster global citizenship)を掲げ、地球市民の育成が教育の優先事項の一つとなった。

その後、2013年にユネスコの公式な教育プログラムの中に、地球市民教育(GCED)が盛り込まれ、確立した[6] 。ユネスコの報告書(2014)はGCEDについて、「地球市民教育は、学習者が地域社会とグローバル社会の両方で積極的に関わり、グローバルな諸課題に向き合って解決する力を養うことを目指す。最終的には、より公正で、平和で、寛容で、包摂的で、安心で、持続可能な世界を実現するために積極的に貢献できる人材を育成することを目指す」(同)[7] としている。

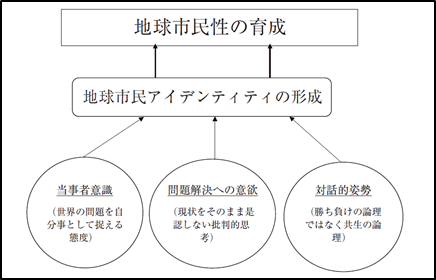

このGCEDでは、学習を「認知領域」「社会・情動領域」「行動領域」の3領域に分け、学習者の知識、スキル、価値観、態度、行動を育むことを目指しており、知識を行動に結びつけることの大切さを強調している。こうしたGCEDに関し小林(2019a)[8]は、地球市民性を構成する要因として、①当事者意識(世界の問題を自分事として捉える態度)、②問題解決への意欲(現状をそのまま是認しない批判的思考)、③対話的姿勢(勝ち負けの論理ではなく共生の論理)をあげており(図1)、これに基づいて「対決的姿勢ではなく対話的姿勢をもって問題解決にあたってゆくという行動的側面」を重視している 。また、小林(2019b)[9]は、「他集団を否定するのではなく、対話を通じて他者および他集団といっしょに共通の最善解を見出してゆこうとする」対話型の行動様式を特に重要な行動スキルとみなしている 。

こうしたGCEDは生涯学習の視点に基づいて行われ、子どもから大人まであらゆる世代を対象とし、多種多様な形での教育の重要性が指摘されている[10] 。つまり、GCEDは、あらゆる世代が地球市民として平和で持続可能な世界の実現のために行動することを可能にし、この過程においては対話によって他者と協力することを重視しているのである。

3 地球市民教育とSDGs

地球市民性の育成は、国際的に取り組む目標にもなっている。2015年9月の国連総会で採択された「持続可能な開発目標」(Sustainable Development Goals=SDGs)の目標4「質の高い教育をみんなに」には、具体的な達成目標の一つであるターゲット4.7が記されている。

ここでは、「2030年までに、持続可能な開発のための教育及び持続可能なライフスタイル、人権、男女の平等、平和及び非暴力的文化の推進、グローバル・シチズンシップ、文化多様性と文化の持続可能な開発への貢献の理解の教育を通して、全ての学習者が、持続可能な開発を促進するために必要な知識及び技能を習得できるようにする」と、地球市民教育の実施を求めている [11]。このように、平和領域を含む持続可能な開発のためには、一人一人の地球市民性を高めることが重要であり、国際社会が一丸となって取り組むべき資質・能力との認識が明確化されたのである。

4 長崎と地球市民

国際的に地球市民の育成が進められているが、とりわけ被爆地では「地球市民」として行動する必要性が訴え続けられている。

長崎では、昨年(2024年)の8月9日の平和祈念式典で長崎市長が読み上げた長崎平和宣言において、「世界中の皆さん、私たちは、地球という大きな一つのまちに住む『地球市民』です」「私たち地球市民が声を上げ、力を合わせれば、今の難局を乗り越えることができる」「長崎は、平和をつくる力になろうとする地球市民との連帯のもと、他者を尊重し、信頼を育み、話し合いで解決しようとする『平和の文化』を世界中に広めます」と三度にわたり、「地球市民」という言葉を使って核兵器廃絶と世界恒久平和の実現に向けた一人一人の行動の重要性を訴えている[12] 。

ここでの地球市民という言葉について、同年の長崎平和宣言解説書は、「人種、国籍、思想、歴史、文化、宗教などの『違いを乗り越え、誰もがその背景によらず、人として尊重される社会の実現』を目指して活動する人々を示す造語」と解説している [13]。過去5年の長崎平和宣言を見てみても、2023年に「地球市民として対決ではなく対話によって核兵器廃絶への道を着実に歩むよう求めます」[14] と、小林(2018)が地球市民性を構成する要因の一つとしている「行動的側面」に深く関わる文言が盛り込まれている。

2020年には、「新型コロナウイルス感染症、地球温暖化、核兵器の問題に共通するのは、地球に住む私たちみんなが“当事者”だ」として、若い世代に核兵器廃絶に向けてともに行動することを訴えており、これは世界規模の課題に対して当事者として他者とともに積極的に行動する地球市民としての規範に呼応するものである [15]。

また、長崎市では「核兵器廃絶地球市民長崎集会」が主催する「核兵器廃絶―地球市民集会ナガサキ」が2000年よりおおむね3年に一度開催され、2024年は「地球市民フェス」と名称を変更して行われた。「地球市民フェス」では、「地球市民」に、「国境や考え方の違いを越えて、より良い世界を望むという意味」を込めており、世代や人種を超えて核兵器廃絶と平和の実現を目指す趣旨でイベントが行われた [16]。

このように、被爆地ナガサキでは、「長崎を最後の被爆地にする」ために、核兵器廃絶に向けて一人一人が地球市民として他者とともに行動することを求めてきた経緯がある。核兵器廃絶と世界恒久平和の実現は、人類共通の世界規模の課題であり、幾多の壁を乗り越えて持続可能な平和な未来を築くためには、世界中の人々が地球市民として、地域社会をはじめ様々なコミュニティにおいて、対話を通じて他者とともに積極的に行動することが必要である。それが近年の長崎平和宣言に通底するメッセージとも言えるだろう。

5 地球市民意識の日常化へ

核兵器を廃絶するには、核抑止を支える政治・経済・社会構造を変革していかなければならない。そのために私たち人間自身が、未来を見据えて変わっていく必要がある。この理想に近づいていくプロセスで、大切な手がかりとなるのが地球市民意識の国境を越えた日常化であり、それを現実のものにしていく世界各地での教育だろう。今後も地球市民教育の意義や方法、実践例などについてフォローし、報告していきたい。

参考文献

[1] 朝日新聞社 『知恵蔵』(2007年版)260頁

[3] 以下を参照 https://www.un.org/en/academic-impact/global-citizenship

[4] 以下を参照 https://www.unesco.org/en/global-citizenship-peace-education/need-know

[5] 以下を参照 https://www.un.org/millenniumgoals/pdf/The%20Global%20Education%20First%20Initiative.pdf

[6] 松井晋作、「日本ユネスコ国内委員会とユネスコが捉える ESD と GCED の概念の違い ― 日本のユネスコスクールへの学びの方策の提言 ―」『ESD研究』日本ESD学会, 2020, 3(3), 40-49頁

[7] UNESCO, “Global citizenship education: preparing learners for the challenges of the 21st century”, 2014

[8] 小林亮 (2019a)、「ユネスコの地球市民教育が追究する能力 ―グローバル時代における価値教育の新たな展望―」『玉川大学教育学部紀要』玉川大学, 2019, (18), 19-32頁

[9] 小林亮 (2019b)、「ユネスコの地球市民教育(GCED)が目指す共生型のグローバル人材育成の試み」『国際理解教育』日本国際理解教育学会, 2019 , 25 (0), 36-46頁

[10] UNESCO, 前掲書

[11] 以下を参照 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/statistics/goal4.html

[12] 長崎平和宣言2024 https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/4920.html

[13] 以下を参照 https://www.city.nagasaki.lg.jp/uploaded/attachment/19998.pdf

[14] 長崎平和宣言2023 https://www.city.nagasaki.lg.jp/uploaded/attachment/20009.pdf

[15] 長崎平和宣言2020 https://www.city.nagasaki.lg.jp/uploaded/attachment/20012.pdf

[16] 地球市民フェス https://fes2024.ngo-nagasaki.com/