筆者 西山心さん

プロフィール:

長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA)客員研究員。長崎大学多文化社会学研究科の博士後期課程に在学中。長崎活水中学高等学校出身。活水に在学中は平和学習部に所属し、被爆の記憶継承活動に携わる。国際基督教大学卒。米国ミドルベリー国際大学院モントレー校で不拡散(修士)を専攻。2024年にウィーン軍縮不拡散センター(VCDNP)で研究インターンシップ、包括的核実験禁止条約機構フェロー。現在は、国連軍縮事務局ユース非核リーダー基金メンターもかねる。

小学校6年生の修学旅行で長崎を訪れ、原爆投下の惨状を目の当たりにして以来、私は13年間、核問題を追究してきた。 ある時は被爆地で、核廃絶のための署名を集め、 ある時は都市部で、核政策の現状を国際政治の観点から深掘りし、 ある時は核保有国で、核兵器の原理を化学的に学んだ。(構成物を理解することで対象物質を規制し、核不拡散を狙う意図がある講義だ)

紆余曲折ありながらも、博士課程後期進学の為に再び長崎の地を踏めたのは、これまでたくさんの愛と知識を注いでくれた、家族と教授方のおかげである。

実はこの13年間、大きく2度、核兵器問題の学びから離れようと考えたことがある。

その時、私をこの世界に引き留めてくれた4つの言葉がある。

そのひとつが、本記事のタイトル『すべて、必要な遠回りだった』である。

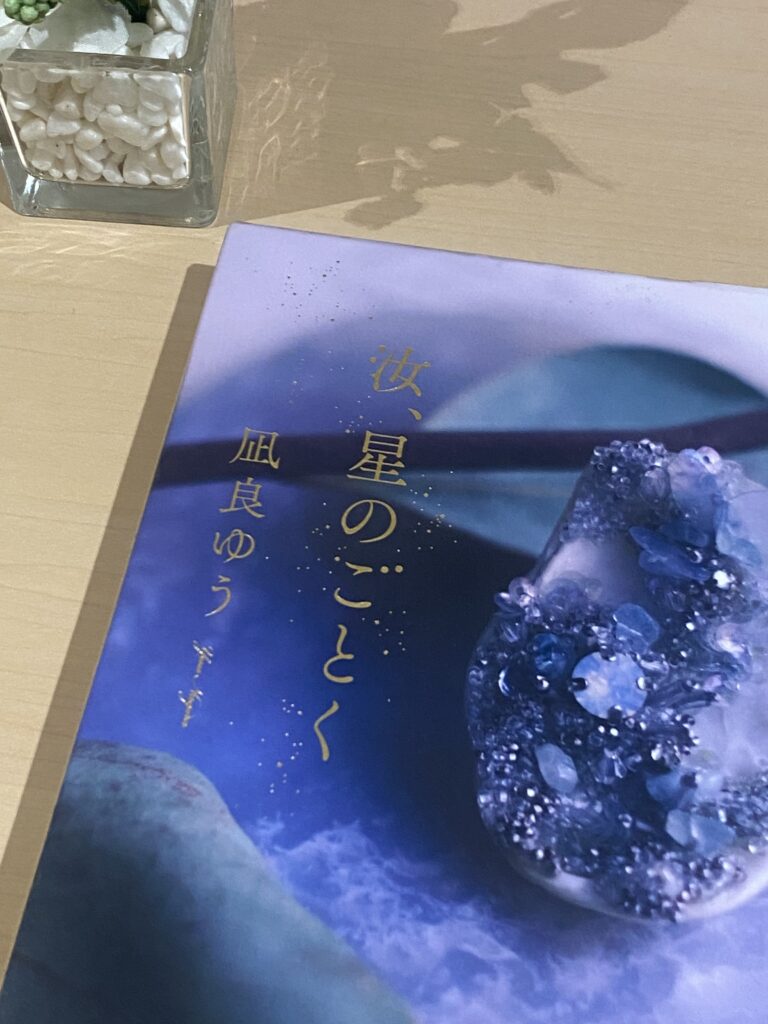

これは2023年に本屋大賞を受賞した『汝、星のごとく』(凪良ゆう)に出てくる一節だ。地縁・血縁関係の複雑な間柄で育ち、孤独・欠落を抱えた2人の高校生が、互いに惹かれあい成長してゆく物語だ。

実は、私がこの言葉に出会った経緯は本を手に取ったから…ではなく、高校時代の恩師が「贈る言葉」として伝えてくれた時だった。

この『すべて、必要な遠回りだった』とは対話にも繋がると、最近よく考える。

特にChatGPTといったAIが普及している今、「タイパ(タイムパフォーマンス)」といった言葉も流行り、ただただ効率を求める場面が増えている。 しかし効率を優先するがゆえに、繊細な言葉の表現やディティールがそぎ落とされているような気がしてならない。急いで答えを求めることが、最適解ではないことも多い。

また、ゆっくりと紡がれる対話のなかでしか育たない信頼がある。意思がすぐには通じ合わない時間が、かえって言葉の重みや、沈黙の意味を教えてくれることもある。答えにたどり着く旅の途中は、休憩も含めて、寄り道の連続であろう。急がず焦らず向き合うことで、息切れすることなく共に実りある結果を生み出すことができるのではないか。

これはAI時代において「非効率」「タイパが悪い」などと言われてしまうかもしれない。 しかし、回り道のなかで芽生える問いと信頼こそが、対話を豊かにしていくと確信している。 たとえ遠回りでも、その間に育つ「共に考える時間」が、平和の土壌になる。

これは「必要な遠回り」ではないだろうか。

恩師が私に『すべて、必要な遠回りだった』と贈ったのは、中学高校、そして大学時代と、人間関係と家庭環境に大きく揺れながらも葛藤を乗り越え、核問題と向き合いながら、がむしゃらに生きる私の姿を見ていたからだった。 あの時、私は恩師と夕食を共にしており、私の目の前に焼き魚定食が運ばれていた…はずなのだが、その言葉が胸に沁みて、私は目の前にあるご飯すら見えていなかった。

恩師、先人たちが編み上げた繊細な言葉に救われ、私はここにいる。

言葉は対話に欠かせない(非言語的な要素も大切である)。

そして、対話には“必要な回り道”があるのかもしれない。

最近は研究室にこもり1人で論文を読み漁る毎日だが、いま咲き誇るオタクサ―――長崎の市花を見に友人を誘い、共にちょっとした”ミチクサ”を楽しみに行こう。と本記事を書きながら考えているところである。