筆者 中村桂子さん

プロフィール:

長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA)准教授。2012年4月のRECNA開設にともない、長崎大学に赴任。2012年3月までは特定非営利活動法人ピースデポ(横浜)の事務局長として、核軍縮・不拡散問題に取り組んでいた。

COIL教育とは?

「COIL(コイル)」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?これは Collaborative Online International Learning の略で、日本語では「国際協働オンライン学習」と訳されます。物理的に離れた場所にいる学生同士がオンラインでつながり、対話を通じて共に学び合う、双方向型の教育手法です。

2000年代初頭に米国ニューヨーク州立大学で提唱され、日本では2018年以降、文部科学省の支援のもと、COIL教育に取り組む大学が増加しました。たとえば、海外の大学教員による講義を視聴し、それを基に学生同士が意見交換を行う形式や、特定のテーマについて共同でプロジェクトを実施する形式など、さまざまな手法が展開されています。

このCOIL教育は世界各地で広がりを見せていますが、特にその導入が加速したのはコロナ禍の時期です。世界的なパンデミックにより、留学や国際研修が困難となり、異文化間の学生交流の機会が著しく減少しました。一方で、社会全体の急速なデジタル化により、オンライン学習を支える通信環境やツールが整備されました。こうした背景の中、COIL教育は大学生の国際的な学びを支える新たな手段として、その有用性に注目が集まったのです。

現在、海外渡航が再び可能となった今も、COIL教育の利点は色あせていません。時間や費用面での柔軟性に加え、近年の複雑化する国際情勢のもと、国家間の対話が困難となる中で、学生や若者が主体的に互いを理解し、対話によって問題解決を目指す貴重な機会を提供できる点において、その意義はますます大きくなっているからです。

核兵器問題をテーマにしたCOIL教材

長崎大学では、2021年頃からCOIL教育の推進を開始しました。その第一弾として、RECNAが中心となり、核兵器問題をテーマにしたCOIL用の動画教材を制作しました。動画は2本構成で、いずれも約12分の長さです。

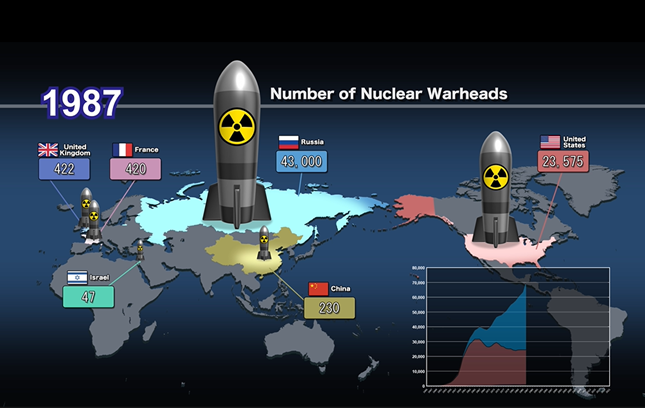

・ 「The State of Nuclear Weapons: What has happened?(核兵器の現状:何が起きたのか?)」

・「A World without Nuclear Weapons: How can we achieve it?(核兵器のない世界:どうすれば実現できる?)」

前者では、核兵器使用のリスクが高まる現代の国際状況と、「たった一発でも使われたらどうなるか」を、長崎の被爆の実相を通して伝えています。後者では、核兵器廃絶に向けた国際的な動きや、若者による平和活動の事例を紹介しています。いずれの動画も「問いかけ」で終わる構成となっており、それぞれ「なぜ核兵器はなくならないのか?」「世界を変えるために私たちに何ができるか?」と学生の思考を促します。

授業のモデル案としては、まず長崎と海外の学生がオンラインで同時に動画を視聴し、その後、小グループに分かれて動画の最後の問いについてディスカッションを行います。一通り意見を交わした後、2本目の動画を視聴し、再び対話を深め、最後に全体での共有を行うという流れです。参加人数や授業時間に応じて、柔軟にアレンジが可能です。

これまでに教養教育科目の授業や、各国の若者が参加するワークショップ等でこの動画教材を活用してきましたが、そのメリットを強く感じています。原爆や核兵器問題に対する関心や知識の程度は、国や地域、個人の背景によって大きく異なります。しかし、動画という共通の素材を使うことで、知識や経験の差にかかわらず、誰もが対等に議論に参加しやすい「共通の土台」を築くことができるのです。

歴史認識の違いを越えて

一方で、核兵器問題をテーマに国際理解と対話を進めるにあたり、このCOIL教材ではカバーしきれない難しさも明らかになってきました。それは、特に韓国や中国といったアジア諸国の学生と日本の学生との間に存在する歴史認識の違いです。そこで、2024年度には、韓国の大学教員・研究者・学生の協力を得ながら、日韓の大学生を対象とした新たなCOIL教材の制作に取り組みました。

日本の学生には一般的に、核兵器に対する「タブー意識」が強く根付いていると言えます。これは、学校教育やメディアを通じて広島・長崎の被害を繰り返し目にしてきたことに起因するものです(とはいえ、原爆投下から80年近くが経過し、この意識も薄れつつある傾向にあることは否めません)。

一方、韓国社会には日本と同様の経験に基づく核タブー意識は存在しません。むしろ、原爆投下は日本統治からの解放と独立につながったと広く理解されており、日本が加害の歴史に正面から向き合わず、被害者としての側面ばかりを強調することに対する批判もあります。こうした歴史認識の違いを無視したまま、広島・長崎の悲劇だけを強調することは、かえって反発を招きかねないのです。

そのため、今回制作したCOIL教材では、核兵器の非人道性をより普遍的な観点から捉え、「これは自分たちにとっての共通の課題である」と感じられるような構成を目指しました。具体的には、RECNAなどが実施した「北東アジアにおける核使用リスク評価」のデータを活用し、核兵器の存在が日韓両国にとって現実的かつ共通の脅威であることを強調しています。また、核兵器が国籍や人種を問わず無差別に苦しみをもたらす存在であることを示すため、広島・長崎で被爆した朝鮮半島出身者の体験も紹介しました。多くの韓国の若者が、韓国人被爆者の存在を知らない現実を踏まえた内容となっています。そして最後に、日韓の若者や市民社会が対話を重ね、「核のない、平和で安全な北東アジア」を共に築いていくことの重要性を訴えています。

今後に向けて

今後は、この教材を用いた日韓大学間でのCOIL授業の実施を予定しています。さらには、そこで得られた知見や経験をもとに、核兵器を持つ国、持たない国、「核の傘」に頼る国といった核兵器に関して異なる立場をとる国に住む若者を対象とした、「テーラーメイド型」のCOIL教材の開発にも取り組んでいきたいと考えています。ぜひ注目してください。