「食っていう字は、人に良いと書きますね」

話し手 米濵和英さん

プロフィール:

1943年生まれ。鳥取県出身。1964年に株式会社浜かつの設立に参画 。1976年現株式会社リンガーハット代表取締役社長に就任し、とんかつ「濵かつ」や長崎ちゃんぽん「リンガーハット」のブランドを全国に拡大。現在は同社名誉会長として携わる一方、2015年からは学生の育英事業などを行う公益財団法人米濵リンガーハット財団も立ち上げ、代表理事を務める。

聞き手 平林千奈満さん

プロフィール:

2000年長崎市生まれ。長崎市内の小学校教諭。長崎大学核兵器廃絶研究センター (RECNA) 客員研究員。長崎大学教育学部卒業、同大学大学院教育学研究科修了 (専門職修士)。ナガサキ・ユース代表団第11期生・第12期生。現在、ナガサキ・ユース代表団OGとして、また被爆3世として平和活動に取り組んでいる。

平林 本日はお忙しいところお時間をいただき、ありがとうございます。被爆80年に向けて、長崎大学のレクナ(核兵器廃絶研究センター)で、対話プロジェクトを始めることになりました。昨年夏にお話を伺った際、長崎の食文化の話や、いただいた60周年の社史も読ませていただき、「感謝と挑戦」や「損得ではなく、善と悪」といった、一つ一つの取り組みが素敵だなと思い、お話をお伺いに参りました。よろしくお願いいたします。

1.戦時中や戦後の出来事で記憶や印象に残っていること(伝え聞いたことも含めて)

平林 早速になりますが、米濵様は1943年(昭和18)生まれということで、戦時中はかなり小さかったのではないかと思いますが、伝え聞いたことも含めて、戦時中や戦後の出来事で印象に残っていることはございますでしょうか。

米濵さん(以下、敬称略) 僕は、中国から引き上げて帰ってきて。1945年(昭和20年)が終戦でしょう。それで(自分が)2歳の時に親父たちが中国の煙台っていうところで映画館をやっていて。だけど、敗戦になってから、青島から船が出るということで、我々家族、子供がその時5人、それと親父とおふくろと7人でね、親父はピストルを持って、それで脱出しながらその船に乗る。その辺の話は時々親父から聞いたことあるけどね。

僕のじいさん・ばあさんが鳥取で魚の問屋をやっていたんです。それで、みんな鳥取に帰ってきた。帰ってきたのが1945年(昭和20年)の12月だったそうです。博多港に着いて、それでいくらか金をみんな渡されてね。むちゃくちゃな貨物列車みたいなのに乗って、鳥取には帰り着いたっていう。ですから僕は高校卒業するまで鳥取で。

実は僕の女房は、長崎(出身)で。僕より一つ下だから1944年(昭和19年)生まれ。彼女は親戚が平戸にいて、平戸に疎開していました。疎開後、長崎の銀屋町に帰ってきたんです。それから何年かして、城山小学校に行くようになって。今日のインタビューのことで、(彼女に)平林さんの話もして、長崎の話を前もって聞きました。まだその頃は、運動場に防空壕が残ってたそうです。そして、城山小の前にある大きい川(浦上川)には戦車がまだ残ってて。だから、終戦になってもまだそういう残骸が残ってるっていうような状況でね。

我々、鳥取の方にはそういう空襲とかなかったから。食べるものとかは、自分のところが魚の問屋をしてるから、魚はいっぱい来るし、工場があって、カニをゆがいたり、春になると、魚を干して売ったり、入り干しをね。僕ちは笹の乾いたので、ハエをこう(追い払って)ね。そういう中で生きて。だから、田舎におる人ほど食料事情は良かったわけ。自給自足できるから畑もあるし、何でも自分のところで食べるものを作れるからね。隣も船持ちでしたから、「うちで今、船が着いたから」と言ってすごいイカを持ってきてくれたりね。都会の人たちは、闇市に行って、大変な目にあったっていう言葉よく聞いてるんだけど、そういう面では我々は、恵まれていたと思う。

2.長崎に来られた時の印象

平林 長崎に来られたのは1962年ですよね?

米濵 昭和37年ですから1962年ね。親父が倒産してしまってね。商売うまくいかなくなって。それでもう全部、もう畑も工場も全部売って、家も売って。それでちょうど長崎に縁があって。長崎に長男が住んでおってね。それで長崎に移っていった。我々が、県庁の食堂を任されたのは昭和39年(1964年)かな。知事さんがね、うちの食堂のとんかつをよく食べに来ていて。秘書の人から食堂(をやっていた人が)やめるそうだから、お宅はやる気あるのか?って。ありますって言ったら、じゃあ選別するからということで。そしたら、うちに決まった。そういう縁で、その県庁の職員だった女房とも縁ができて。長崎県庁のご縁ができて、色んな人とね。広がりができたね。

平林 生まれ育った鳥取と長崎は、だいぶ印象が違うかなと思うんですけど、実際に長崎に来られた時にどういう印象を持たれましたか?

米濵 長崎はね、鳥取からすればね大都会だ。人がもういっぱい。僕は高校1年の時にね、長崎に兄がおったからね、それで夏休みに遊びに行ったことがあるんだ。その時にね、長崎のデパート、浜屋があるでしょう。浜屋の裏にね、平和楼があってね。バラックの、2階建ての。そこで兄貴からちゃんぽんをね。暑い日だったけど、いや~、こんな美味しいものがあるかなってその時に思ったの。だいぶ経って、4・5年前?に(平和楼)行きましたね。今は眼鏡橋の近くに移ってね。その時に本当に美味しい、こんな美味しいものがあるのか!ってね。

平林 それが初めてのちゃんぽんとの出会いだったんですね。兄弟で行かれた場所が初めてのちゃんぽんとの出会いって、すごい素敵だなと。

米濵 そうね。その当時の長崎はね、昭和37年(1962年)頃っていうのはもう造船で沸いていました。景気がいいもんだから、もうどんちゃん騒ぎ。夜になるとね、思案橋の界隈、浜屋の裏なんかは屋台がずらっと。人がいっぱいね。外国船の進水式って言ったらね、ご夫婦で来られて、女性はドレスみたいなのを着て。それでパーティーをするところが今はホテルとかあるんだけど、その当時はないからキャバレーですよ、銀馬車とか十二番館とかね。帰りに繰り出して夜店を見たりね。そういう雰囲気でね。長崎はごった返してた。すごい景気がよかったじゃない。世界一になっていくんですから。

平林 1945年(昭和20年)の原爆からは、かなり復興したような街並みだったんですね?

米濵 そう、部分部分はね。長崎国際文化会館(現、長崎市平和会館)の中に、前は(原爆)資料館があった。そこに修学旅行生も利用するような食堂があってね。うどんとかカレーライスとか提供して。昭和40年(1965年)かな。急に経営していた人が体が悪くなったんだったか、営業できないから、急にうちにやってくれんかって。食堂の他に、結婚式場なんかもあってね。はじめ、食堂はうちがやっていたんですが、原爆資料展示があることなどを考慮し、ふさわしくないのではないかと考え、うちもやめる判断をして、食堂もなしになったね。

3.長崎の食文化を広めようと思ったきっかけ。また、実践訓の一つ「『味の文化』を発掘し、発展させること」に対する思い

平林 1962年にとんかつ専門店「浜かつ」を始められたんですよね?とんかつの次にちゃんぽんや卓袱料理など、長崎の食文化を広めようと思ったきっかけは何だったのですか?

米濵 私は四男で長男が創業者。長男は僕と12歳違うんだけど、44歳までしか生きなかった。昭和51年(1976年)に亡くなってね。それで僕は社長になったんだけど。長崎には、とんかつ店っていうのはうちだけで、一つしかなかった。

昭和45年(1970年)以降になると、ニクソンショックとか色々あってガバーンと長崎の景気なんかも落ちて。閑古鳥が鳴く、まあそういう時代だったな。

昭和45年(1970年)にちょうど大阪万博が始まった。外食産業っていうのは、マクドナルドやケンタッキー、ミスタードーナツが一斉に出てきた。我々も乗り遅れたらいかんというもので、チェーン化できるものは何かなと考えた。当時はね、全国的には札幌ラーメンっていうのが全国に広がっていた。だけど長崎だけはね、一軒できたんだけど、潰れたの。それを我々は見とって、長崎にはやっぱりちゃんぽんがあるから、札幌ラーメンが育たないんだなと。そしたら、ちゃんぽんやればいいかもしれないなというようなことを密かに思って、実現していった。今まで通りやっとったってだめで、ビジネスがその時その時のやり方がある。我々は、ちゃんぽんに切り替えて、他のものは全部やめて、とんかつとちゃんぽん、卓袱(1968年開店)だけに集中していったんです。

卓袱については、自宅があったところを何かにしないといかんということで、兄が郷土料理で、別館浜勝というのを作ったんです。郷土料理っていうことでやってる店が他になかったんです。もっとその特徴を出すためには卓袱料理がいいじゃないかということで、卓袱料理の卓袱浜勝という形で、今に至ります。実践訓の中に「私たちは世界、日本、郷土の『味の文化』を発掘し、発展させます」というのがあります。我々は、ちゃんぽん、卓袱を扱ってですね、長崎の食文化を発展させているということですね。

平林 「『味の文化』を発掘し、発展させる」ことに、熱い思いを持って取り組まれていらっしゃるということが伝わってきます。今後、どのように食の文化や、味の文化を広げていきたいとお考えですか?

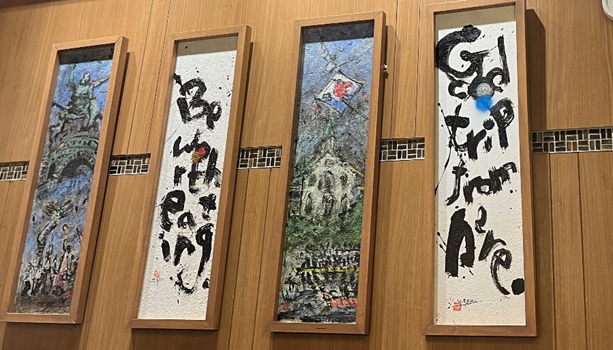

米濵 そうですね。長崎は、よそから見ると、やっぱりエキゾチックで。(壁の絵を指しながら)これは特別に描いてもらった、宝船、オランダ船です。やっぱりオランダ、西洋や中国が融合するところは他になかったからね。だけど今は、食卓に和華蘭料理が出てくる。グラタンがあって、刺身があってと。だから、うまくビジネスに育てるためにはね、どうしたらいいかと日夜、色々考えてると思うんですけど。そういう(和華蘭)文化があることを一般的に知らない人が多いので、我々は手頃な価格で、皆さんに広めていく。

今、東南アジアやハワイにも進出していて。ハワイにはリンガーハットと六角浜かつ(日本料理を幅広く提供)が2軒あって。卓袱料理は出していないけど、長崎の魚を送って使っていて。また、卓袱料理の調理長だったものが行って、長崎の魚を色々とアレンジして、お客さん提供しています。長崎のよさ、郷土のよさを世界にPRしたいという気持ちでね。

平林 食材にもこだわっているのが素晴らしいなと思います。海外でのちゃんぽんの反応はどうですか?

米濵 ラーメンは一般的にいっぱい出ているわけで。僕はラーメンが流行った後に、ちゃんぽんは健康志向ということでくると。ちゃんぽんは、野菜がこんなにたくさん入っていて、それでこってりした味でなく、さらっとした味でね。今後、必ず健康に帰ってくる。だから時間をかけて、我々も啓蒙運動をしてやっていけば、必ずファンは増えてくると思う。今、タイに7店舗(2025年3月末現在、うち長崎ちゃんぽんリンガーハット5店舗)、カンボジアに4店舗あって、次はベトナムにということでね。

平林 実践訓の一つに、「私たちは健康的で高品質な商品を手頃な価格で提供します」と「健康的」という言葉が入っていますもんね。

4.「平和の文化」と「食の文化」について

平林 東京に用事がある際には、羽田空港第1ターミナルにあるリンガーハットさんを利用させていただいています。店内には、平和記念像や眼鏡橋の絵が飾られていて、長崎を大切にされているんだなというのが伝わってきます。平和の文脈で言うと、8月9日の長崎新聞の「平和企画」やOne Young World Peace-preneur Forum(NPFF) に協賛されていますよね。

米濵 平林さん、あの時(NPFFに)、参加されていたんですよね?

平林 参加させていただきました。ありがとうございます。

平林 「食の文化」と「平和の文化」の関係性についてどのようにお考えですか。

米濵 「食」っていう字からしてもね。「人」に「良」って書いてあるね。だから、食というのは、「人間の健康」、当然生きるために必要なものです。そして一家の団らんって言ったら、やっぱり食事の風景がね。やっぱり、平和な中には必ずそういう風景があると。

今のウクライナやイスラエルなどの、戦争があっているところでは、そういうことはできないわけで。だから、食事を提供し、喜んでいただくということは、平和の象徴じゃないかなと。来られたお客さんに、我々は手頃な価格で提供する。

我々は長崎の郷土料理ちゃんぽんを日本の日常食にしようという大きな目標を立てた。今は一日にね、平日で12~13万人、土日では15万人の方が利用される。5万人を収容する東京ドームに行って、ライブを見てるときに思ったの、平日は(東京ドーム)2つ、土日になったら3つ分お客さんに来ていただいているんだと。すごいことだなというふうに。

平林 ちょうどここに電車で来るときに、前に立ってらっしゃった方が、「色んなところでちゃんぽんを食べたけど、やっぱりリンガーハットが美味しい」っておっしゃってて、私もすごく嬉しくなって。食の文化や健康の思いが、本当にいろんな方に届いてるんだなというのが実感できて、私も今日とっても嬉しくなって。

米濵 嬉しいね、それはありがとう。通っている病院の先生がね、「米濵さんは、リンガーハットさんらしいですね。僕も長崎に行って、美味しいちゃんぽんを食べようと思って、美味しいちゃんぽんの店を教えてくださいって言ったら、リンガーハットだって言われて。東京にもあるもんだけど結局リンガーハットに行った。」と言われてね。嬉しかったね。

我々は日本の日常食(としてのちゃんぽん)を、将来は世界の日常食になるように啓蒙していくんだと。それが我々の仕事。今、我々は野菜、麺・ぎょうざの小麦粉はすべて国産を使用しています。国産化は高いし、今回キャベツが高騰して、大変なんだけど。しかし、そういうことを乗り越えて、日本の農業にも貢献をするという心意気がないと続かない。だから、担当者に加えて、僕たちも農家の人に2年に1回直接会ってね。今では三代にわたる付き合いになってきて。品質のいいものを出すために、お互いに研究しあってやっています。だから、ちゃんぽんを提供することによって、平和な世の中になり、ちゃんぽんを作っている人たちもお互いにいい関係になればと思っています。

平林 食文化を通して、農業ともつながっているのが素敵だなと思います。社史の中で、「日本の食文化のさらなる貢献に加え、SDGsへの取り組みも今後取り組んでいく目標の一つ」と書かれていたと思いますが、SDGsの文脈での取り組みを教えてください。

米濵 例えば、リンガーハットのぎょうざの皮で余ってしまう部分をおいしく食べられないかと開発したかりんとうを作ったり、キャベツの芯の甘いところをぎょうざに混ぜたりして、工場の中でなるべく廃棄を出さないようにしていますね。外食業界やコンビニ業界は、新鮮さを保ち、美味しいものを食べていただくために、上手に使いこなしていくことが大切。他にも、販売期間が終わったメニューの食材で美味しく食べられるものを長崎の福祉協議会を通して寄付させていただいていますね。2022年から始めて、もう20回以上になります。

5. 平和について、長崎が果たす役割とは

平林 平和について長崎が果たす役割はどういうところにあるとお考えですか。

米濵 本当にね、被爆三世で各地に行って平林さんが話をされる。素晴らしいね。我々財団としても(公益財団法人 米濵・リンガーハット財団の奨学生である平林さんを)誇りに思う。やっぱり、体験した人でないと分からないことがあるよね。長崎と広島は、体験された方がたくさんおられるということで、大いに被爆体験を語り継いでいかないとね。

北朝鮮やロシアがいつ核を使うか分からないということもあるしね。やっぱり地道だけど、平和活動をずっと続けてもらいたいし、広島と長崎がお互いに協力して継承していくことが大切だと思うね。

平林 以前、ナガサキ・ユース代表団の活動で広島の呉に行った際に、呉のご当地麺料理「呉冷麺」をリンガーハット風にアレンジしたものをいただきました。こうした形でお互いの文化の交流ができるんだなと思って。食文化の中で長崎と広島が交流できるのがすごくいいなと思いました。

米濵 ああ、よく見てるね。

6. 公益財団法人 米濵・リンガーハット財団の事業や人材育成にかける思い

平林 私がこうして色々と活動させていただいているのも、本当に貴財団のご支援のおかげです。私は大学4年生の時に、ナガサキ・ユース代表団の11期生に応募させていただきました。当時は大学院の進学が決まったタイミングでしたが、経済的には不安な面もあり、ナガサキ・ユース代表団の活動を続けられるだろうかと不安なときもありました。この時に、支援していただいたのが大変ありがたかったです。

財団では、未来ある若者の支援ということで、学生等の育英事業及び文化・芸術・科学技術・スポーツ等の発展・普及を推進する事業をされていると思いますが、この事業や人材育成にかける思いを教えてください。

米濵 僕は結果的に高校しか出てないんだけど。わずかですけどね。援助できる立場に我々も年齢的にあるから、やっぱり困っている若い人たちにできるだけのことをね、したいという気持ちの表れですよね。奨学金は今、延べで190人ぐらいに返済不要で給付しています。やっぱり、後で返済するのに苦労する人が多いっていうふうに聞いてるし、確かにそうだろうと思う。微々たるものですけど、皆さんの役に立てればね、ありがたい。

平林 奨学金は、鳥取と長崎を対象にされていますよね。1982年(昭和57年)の長崎大水害の際には、おにぎり1万1千個を無料提供されたとも伺いました。長崎や鳥取に対する熱い思いを感じます。

米濵 そうですね。僕はいつも自分の故郷は3つあると思っています。生まれた中国の煙台、育った鳥取、商売の原点である長崎。もう81歳になって、本当はもっともっとという気持ちと、なかなか体が続かないな、というところとね。

7.これまでの人生を振り返って、どのように対話を実践してこられたか。対話の大切さなどについて

平林 お話を伺ったり社史を読ませていただいたりする中で、人と人とのつながりを大切にされているなと感じます。これまでの人生を振り返られて、どのように対話を実践してこられたか、また、対話の大切さについてどのようにお考えかお聞かせください。

米濵 本当にね、やっぱりその時その時で、いい人と出会ってきたね。鳥取でも、小学校の時の先生とは、亡くなられるまでやり取りして。鳥取でも長崎でも、やっぱりいい人と出会ってきたと思うね。それがいい刺激になって。だから、こういう人になりたいと目指す人がおれば、やっぱり近寄っていかないとだな。

そして、絶対に人を裏切ったらいかんです。遊びも勉強もビジネスも一緒だけど。勉強を通して、その人と仲良くなる。一緒に遊び、話していく中に大事なエキスがある。だから、これはと思う人のところには、やっぱり礼を尽くさないとです。大事じゃないかな。いくつになってもね。

平林 感謝の気持ちを持ち、相手を大切にして、自分から相手のところに行くことが、対話やいい関係につながるということですね。

米濵 そうね、そう思うけどね。僕自身、今までの人生を考えてみると、本当に運が良かったね。やっぱり運を引き寄せる努力も必要ね。

8.今後について

平林 最後に、食の文化や平和の文化に関して、今後どのように発展していきたいか、何かあればお聞かせください。

米濵 今、社内で言っているのは、日本の人口が今後、減るでしょう。もう、20年、30年でしたら、1億切って。人口が減少するということは、これからの日本の政治は、大変だろうと思うんだね。八潮市の道路陥没みたいに、下水道や水道みんな古くなってくるしね。そして、あちこちで人口が減るね。本当、どう国をやりくりするかっていうのは大変なことだと思う。

我々は、日本は日本で守りながら海外に拠点を作っていく必要があるんじゃないかと。今、アジアでは、タイとカンボジア。これから、ベトナムね。これから人口が増えるのは、アジア。だから我々もそこに照準を合わせて、展開をしていかないということで。うちの日本の方の店でこの4月から働く新卒は、外国人が半分ぐらい。そうして、分け隔てなくね。相撲だって、野球だって、サッカーだって外国人と一緒にしている。我々、ビジネスの中でもね、対等に、同じ人間として、お互いに幸せになるように努力していく。それが大切なことじゃないかなと。

平林 本当に貴重なお話をありがとうございました。対話プロジェクトでのインタビューは今回が初めてですが、一番に聞けてよかったなと思っています。本日はありがとうございました。