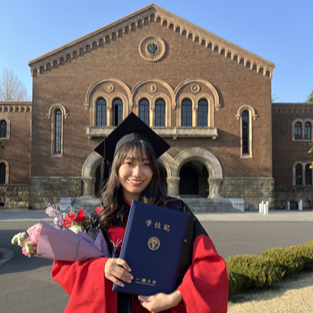

筆者 藤田裕佳さん

プロフィール:長崎大学多文化社会学部を卒業後、一橋大学国際・公共政策大学院に進学(安全保障論を専攻)し、2025年3月修了。高校時代の高校生平和大使、大学時代のナガサキ・ユース代表団9期生を経て、大学院の時には国際NGO “Reverse The Trend Japan”のユースコーディネーターを務めた。

私は現在、長崎を出て東京にいます。今回のエッセイでは、東京での生活をお伝えしながら、自分なりの「対話」についての考えを綴ってみようと思います。

被爆地ナガサキは、平和と常に”共存”する街でした。長崎に「居る」ことで、毎日平和への想いとナガサキの若者としての使命感を再構築できました。だからこそ、勉強する度に、核兵器廃絶の見通しが透明ではないことへのもどかしさや悔しさをムズムズと感じていました。

ユース9期生のあるメンバーが、「核兵器が無くならないのは、核兵器が必要だと主張する人たちの意見が世界に通用しているからなのでは?」と発言した時、ハッとしました。核兵器を無くしたいと思うからこそ、核兵器を必要だと思う人たちの意見を知り、理解し、彼らの主張に“風穴”を見つけることに核兵器廃絶へのヒントが得られるのでは?と思うきっかけになりました。

その後、一橋大学の大学院に進学し、核抑止論とその政策について学びました。そして、被爆地の思いを東京・世界に「輸出する」ために、国際NGO「Reverse The Trend Japan」のユースコーディネーターとして活動しました。

大学院での学びは、自分の勉強不足を痛感しながら、必死に授業に食らいつく2年間でした。この2年間で核兵器廃絶に対する問題意識は大きく変化し、核兵器を必要とする考え方に「風穴」を見つけてその突破口を主張するよりも、核軍縮を外交政策として推進することで、核兵器を必要としている考えの優先度を低下させる実践に関心を持つようになりました。

その根本にあるのは、相手を敵対視するというよりも、むしろ互いの考えを相対化しながら共生するための「対話」そのものなのではないでしょうか?

修士論文では、核の傘の下に入りながらも核軍縮政策を推進しているドイツの核政策に焦点を当て、彼らが主張する「核兵器に頼らざるを得ない安全保障環境」の中で、どのように核軍縮を実践してきたのか、その実践はどのような効果を発揮したのかを分析しました。研究で分かった結果は本当に小さなもので、これが核兵器廃絶への一歩と言っていいのか分かりませんが、納得のいく形にはなったと信じています。

今年、ヒロシマとナガサキは被爆80周年を迎えます。被爆者の平均年齢は85歳を超え、ユース時代にお世話になった方々を何人も失いました。私たちは戦争や被爆を経験した話を直接聞ける最後の世代。お世話になった被爆者の方々の死によって思い知らされます。

団体での平和活動を継続しながら、研究という目に見える成果でアカデミックな視点から核兵器廃絶への実践を捉えられたことは、私の平和活動のひとつの到達地点であったと思います。それと同時に、全く同じ活動を社会人になってからも継続することはできない、とも感じています。

では、平和活動をやめるのかと聞かれれば、そうではありません。平和活動の「カタチ」を変えようと思っています。後輩たちの平和活動のサポートをする。今起こっている戦争のニュースを知る。つとめて子どもたちを平和資料館に連れていく。これからも、いろいろなカタチで平和を希求していくつもりです。

核兵器の問題は全ての人に繋がっています。誰ひとりとして、無関係な人はいません。だからこそ、無関心でいてはいけないと思う。「対話」の一歩とは、どんなことでもまずは「知ること」なんじゃないでしょうか?